卑南文化見聞

玅 林

前 言

余前於民國110年歲尾,遊台東縣考察卑南遺址。大略瞭解到5,300~2,300年前在卑南山麓有一支古老民族,生聚數千年之久,遺下大量石板棺、石器、玉器等文物及遺骸,學術界曾掀起考古熱潮。但這支民族究竟來自何方,去向何處,迄今成謎。

回程時,順道參觀南王里之南王國民小學,體會到另一支卑南民族文化風貌,再度引起我尋奇熱忱。該里西北是卑南山,東至台鐵台東站,南至太平洋堤坊,為卑南八社之一。現有人口約兩千餘人,歷來是該族之重心。

現里中有座已有百年歷史之南王國民小學。從大門開始,沿途所見之圍牆、廊柱等,都彩繪著傳統紋飾,整座校園散發著濃濃的民族氣息。學校一側,則是傳統文化中心,裡面有古老工法興建之巴拉冠(集會所)、祖靈屋、瞭望台、摔角場等。南王里也是定期舉行海祭、猴祭、巫祭、除草祭、大獵祭等處所,現尚保持著比較完整之卑南文化。

但必須說明的是,所謂卑南遺址先民,與今卑南族祖先,並非血胤相連,而是兩支同以卑南為名不同之民族。據陳奇祿先生說法,今卑南族祖先,遲至大約兩千年前才進入台東生聚,曾被花蓮縱谷之阿美族稱之為客人。

南王由來

台東市南王里之南王部落,真的封過王嗎,不,只是清帝封賞之六品頂戴,較縣長略大,王是俗稱。

此事緣起於清乾隆五十一年(1786)六月,台灣官府取締天地會,激起台南府以北會首林爽文於五十二年元月十六日率眾反抗,並得到台南府以南之鳳山天地會首莊大田率眾響應。事起後,清廷派陝甘總督大學士福康安調福建、廣東、浙江大軍入台圍剿,雙方對峙五個月。到次年,清軍得到原住民響應,在南投集集水沙連予敵背腹夾擊,才於次年生擒林爽文。歷時一年四個月之變亂方告平息。

清廷論功行賞,認為番社響應有功,經福康安奏報,於乾隆五十三年,率屋鰲、阿里山、大武壟、傀儡山四總社之頭目、番目、社丁及通事等42人,赴京覲見皇上接受封賞。

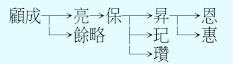

今所稱卑南社頭目比那賴(Pinadray),並不在受封名單內,而是其父親傀儡番總社頭目加六賽。據卑南社說法是因為加六賽年邁,不克遠行,由在西部營生通曉漢事之子比那賴代父受封。

比那賴是卑南社六大氏族之一,於受封後統御後山七十二社。以後開始向山地番社徵粟徵肉,向沿海番社徵貝類。各社即稱他為Puyuma,寓有獲得番社貢獻之意。

當時所稱傀儡山總社,即含有今日卑南社在內,是漢人對後山番社之俗稱。

民族概況

從各方資料瞭解到卑南族稱,漢人原稱她為八社番。歷來有彪馬、畢瑪、漂馬、普悠瑪及日人之プユマ等異稱。到民國四十三年間,才由政府正式命名為卑南迄今。但此譯名與民族自稱之Puyuma不符,大概是為了切合台東縣古稱「卑南覓」而來。至Puyuma之原意,傳說為都城或集中、團結等,至今已不甚瞭解。

據公元兩千年左右統計,全族人口約近萬人,分佈在台閩各縣市。其中台東縣境內約六千人,大部份集中於台東市及卑南鄉,形成全族之重心。

台東地區之卑南族人,自古生聚在卑南溪以南,知本溪以北地區。分為南王、檳榔、寶桑,和知本、建和、初鹿、泰安、利嘉八社。各社對於民族起源說法互異。前三社流傳的是「竹生」之說,後五社流傳的是「石生」之說。部落間口耳相傳,內容稍異,也無從深究孰是孰非。

竹生說者,略謂女神名Nunur,從大地出生後,將竹子插在部落南方之海岸邊,一對男女從竹節中出生,長大成婚後繁衍成族……。

石生說者略謂海岸湧現浪潮,沖積沙土凝結成石。後石崩裂出生一人,雙膝長眼,小腿肚懷孕,生下一男一女,長大成婚繁衍成族……。

今卑南族體質,膚色呈淡褐色,髮直全黑少波狀,雙眼皮出現率90%,蒙古褶出現率30%~60%。中等身材,體型接近漢族和阿美族。

卑南族是一支極優秀民族,族人中音樂、歌唱、舞蹈及棒球等人才輩出,享譽全國。

社會習俗

卑南族之氏族型式屬於母系社會。男子入贅女家,女兒繼承氏族姓氏。財產繼承也是母傳女,連家中祭祀都屬母親一方,並由女兒繼承。但隨著時代進化,今已有所改變,部份也傾向父系氏族制,子女可隨父姓,或經協議一半隨母,一半隨父。

卑南部落中有著三種重要人物,歷來維繫著族人秩序和生涯。一是頭目,由部落有領導能力者出任,負責重大事務之協調,亦是各項祭祀及保衛領地之領導人物。在今日體制下,部份職權已被行政首長取代,但仍受族人尊敬。一是祭司,主持各項祭祀。一是巫師,兼有女巫男覡,族人印象中他們具有法術。白巫替人治病,黑巫施咒害人。巫術在族中十分盛行,時至今日仍在為族人祈福避禍。甚至開業設肆,為人占卜。占卜方式以夢兆或鳥占為主。

族人信奉萬靈信仰,認為宇宙間天地萬物皆有神靈,包括祖靈。神靈分善靈與惡靈,關係族人禍與福,故於各項祭祀之前,都先要告知神靈,祈求平安賜福。

卑族族男子在成長過程中,要經過斯巴達式學長制的會所訓練。十二三歲時之少年期,即進入少年會所過集體生活,接受打屁股、跑步、摔角、練膽量等體能訓練,使成為強健、服從、守紀之普悠瑪。十七八歲時升為青少年期,入成人會所服勞役,參加成人活動和祭祀,服侍長老。主在訓練刻苦耐勞服從精神。二十歲後為成年期,在大獵祭時接受猴祭測驗,凡通過測驗才算成年。

所謂國之大事,惟祀與戎,卑南族亦復如此。可歸納為除草祭、小米收穫祭、少年祭,大獵祭及聯合年祭等,各社按時或擇期舉行。

小米收穫祭又稱海祭,每年七月舉行,在海邊向著蘭嶼方向,遙祭兩位先人帶小米種子進入部落。小米又稱粟是族人主要旱地農作物,亦是主食之一種,關係著族人生計,故受重視。祭後舉行摔角活動。

少年刺猴祭,通常十二月下旬,大獵祭之前舉行。藉著刺猴鍛鍊膽識,及激發殺敵氣概。由於現代動物保育觀念限制,今活猴已由草猴代替。

少年祭之前,部落少年,赤裸著上身,臉上塗炭灰,手捧芭蕉葉,結隊奮身奔向各戶,驅邪除穢,迎接新的一年。其過程與中國古俗「追儺」相同。

大獵祭在古代其實是集體軍事行動,包含狩獵、復仇、獵首外,兼在巡狩領地。過去可長達數月今已縮短成數日。由頭目率領,在領地紮營、狩獵。結束當天,部落婦女等族人,齊集凱旋門,盛裝列隊歡迎,戴花冠、花環,唱著傳統古老的史詩,然後合族聚餐。大獵時遇上異族侵犯領地,自然要驅離,甚至引起殺伐。

祭儀歌謠之一《出草敘事歌》,音樂幽雅,節奏明確,敘述著族人英勇事迹。連同其他祭祀之歌謠,近年已頗有學人深入紀錄整理。

聯合年祭由各社輪流不定期舉行,隆重又莊嚴,規模盛大。

感 想

卑南族之族源問題,如同其他原住民一般,也是撲朔迷離。原因是該族沒有留下原始圖畫、刻劃、文字等史迹,無從判斷。文字之功能,是人類用來紀錄事或物,使之脫離口耳相傳,成為固定史料,遺憾的是無這種遺存。現政府雖在積極輔導創制文字,但已無法彌補歷史缺憾。

卑南族自稱在Panapanayan登陸,並不知來自何處。現學者將之歸結為南海島嶼,統稱之為南島民族。但學術界公認島嶼不是人類發祥地。據陳奇祿先生說法,該族大約是古時從中南半島南下,繞經南海島嶼,約兩千年前再北遷經過蘭嶼進入台東。但此屬推測並無確證。

台灣各族原住民,大半有矮黑人共生傳說,唯獨卑南族似未聽說有此傳言。此或可顯示該族入台時矮黑人已經絕跡,故入台年代應該較其他各族為晚。

今卑南族人流傳著民族起源之竹生說、石生說,及歲末少年「追儺」活動等,其民族播遷過程在繞道南島前之根源,似乎也離不開華南之百越或華東之夷族。

不過持此說之最大弱點是百越或東夷中,迄今並未發見有VOS或VSO語序模式者。筆者猜想是在長期播遷過程中,受到菲列賓之他加祿語VSO一類語種影響,而改變了語序。

我中華古文化中亦有下列類似記載,冥冥中似乎看到了卑南族影子,故引發上述遐想。

《後漢書》卷八十六:西南夷者,在蜀郡外,有夜郎國……。初有女子浣於遯水,有三節大竹流入足間,聞其中有號聲,剖視之,得一男童。及長,有才武,自立為夜郎侯,以竹為姓……。

《淮南子》等記載:大禹治水期間,為開通崇山水道,以神力變成巨熊。被孕妻塗山氏看見,因驚嚇變成巨石。大禹追索其子,石裂子生焉,因而名啟。此即古史所說夏啟為石生之由來。

《周禮》等古籍記載:古代大儺禮中侲(ㄓㄣˋ)子配合方相氏,白衣赤袴,元衣朱裳,手執桃弓葦矢,口作儺儺之聲,於除夕逐戶除穢驅邪。侲子年十至十二歲,一說十二至十六歲。儺禮今已失傳,傳說在公元七世紀左右傳入日本,得以保存至今云云。

我中華初民,對於人類起源,似乎也同樣愚昧無知,甚至不瞭解「桑台之會」之實質意義。同樣衍生出竹生、石生、卵生、神生……甚至說踩巨人足跡而生等,荒誕不經,匪夷所思之說法。不過這也顯示初民只知其母不知其父,過的是母系氏族社會。

現隨著時代進化,這些錯誤認知,連同不良自虐陋習鑿齒、涅齒、雕題、纏足甚至人牲、殉葬等,從痛苦中覺醒,已相繼廢棄。

任何民族其文化必須跟上時代,吸收新的優良元素,變化體質,日新月異,不能拘泥於老祖宗家法,而抱殘守缺。